Faire le tableau des changements d’orientation provoqués par le renouvellement des analyses théoriques et par la persistance d’un taux de chômage sensiblement supérieur à celui qui correspond aux mauvais ajustements temporels (chômage frictionnel) ou structurels (changements technologiques) de l’offre et de la demande de travail n'est pas facile, mais il faut bien essayer.

Tant que le taux de chômage est resté relativement peu élevé, les pouvoirs publics répondaient aux tensions inflationnistes accompagnant une croissance économique forte par des politiques budgétaires et monétaires restrictives (réduction des dépenses publiques, augmentation du taux d’intérêt) et inversement dès qu’un ralentissement de l’activité menaçait l’emploi, les politiques de relance étaient mises en œuvre (baisse des taux d’intérêt, augmentation des dépenses publiques ou diminution des prélèvements obligatoires).

La conviction que les politiques conjoncturelles de soutien de la demande sont efficaces, et qu'il est possible d'arbitrer entre l'inflation (ou la croissance du salaire nominal) et le chômage s'appuyait sur la coube de Phillips..

Politique économique et emploi : le passage des politiques conjoncturelles aux politiques structurelles

Le succès de la critique menée par Milton Friedman renverse la stratégie parce qu'il fait du chômage involontaire la conséquence d’un mauvais fonctionnement du marché du travail. En renonçant aux politiques de stimulation de la demande, les pouvoirs publics doivent selon lui s’orienter vers des politiques structurelles.

C’est ce qu’ils ont fait mais comme la réforme du marché du trvaail et la recherche de la flexibilité prennent du temps et exigent des décisions difficiles à faire accepter politiquement, les pouvoirs publics ont dans le même temps utilisé largement le traitement social du chômage.

- Si le chômage ne peut être réduit en soutenant la demande de produits adressée aux entreprises, on peut essayer de réduire le coût du travail soit de manière globale soit pour certaines catégories de salariés (allègements de charges). On peut aussi réformer le marché du travail en modifiant les conditions d’embauche, de licenciement, de rémunération...

- Traiter socialement le chômage c’est faire en sorte que des statuts intermédiaires entre le chômage et l’emploi rendent le chômage supportable ou moins visible.

Peut-on transposer les solutions qui semblent marcher ailleurs : bench-marking des politiques de l’emploi

Le bench-marking est une analyse comparative dans laquelle on observe les solutions adoptées par d’autres pour en retirer le meilleur.

Dans la panoplie des idées qui marchent ailleurs il y en a 3 qui se présentent avec la force de l’évidence : (1) le développement des "petits boulots" correspondant au "gisement d’emplois des services rendus aux ménages", (2) la mise en œuvre d’une flexibilité compensée par une plus grande sécurité des parcours professionnels, désignée comme une flexisécurité, enfin, (3) les aménagements de la négociations salariales.

(1) Pour les services rendus aux ménages, l’exemple vient des États-Unis et il semble bien adapté à des économies caractérisées par le vieillissement de la population. Sans même évoqué les services à la personne qui seraient une solution à l’augmentation d’une population dépendante, on donne souvent en exemple le développement des emplois dans le secteur du commerce de détail aux États-Unis relativement au petit nombre d’emplois du même type en Europe.

Comment expliquer que ce secteur ne se développe pas en Europe autant qu’aux États-Unis.

Les explications sont nombreuses :

- un pouvoir d’achat plus élevé des ménages américains (30 % de plus) mais cette mesure dépend beaucoup du taux de change du dollar, il faudrait plutôt insister sur les inégalités de revenu nettement plus forte aux États-Unis ;

- un plus grand nombre de salariés à temps partiel, y compris à très court terme parce que de nombreux salariés cumulent plusieurs emplois ;

- moins de petits commerçants indépendants aux États-Unis et comme ces derniers travaillent un grand nombre d’heures cela réduit le nombre de travailleurs (salariés et indépendants) employés dans le commerce ;

- les magasins américains offrent plus de services aux consommateurs et il s’agit souvent de services intensifs en main-d’oeuvre.

On notera que c’est seulement dans les hypermarchés que le coût du travail est plus faible aux États-Unis, et de ce fait il ne peut donc expliquer qu’une faible partie de l’écart constaté dans le nombre des emplois. Ainsi les différences sont essentiellement liées à l’écart de niveau et de genre de vie entre ménages européens et américains.

On peut donc considérer qu’une baisse des charges sociales patronales pour ce secteur n’aurait aucun impact sur déterminants principaux mais qu’en revanche elle contribuerait à abaisser la protection sociale et donc le niveau des revenus de transfert en raison du déficit de cotisations qui en résulterait. Toutes circonstances qui ne sont pas de nature à augmenter la demande des ménages.

(2) Pour la flexisécurité, l’analyse des stratégies de retour à l’emploi de quelques pays permet de se faire une idée. Le problème est en effet de faire en sorte que si le chômage ne peut pas être évité en raison du rythme élevé des mutations technologiques et de la compétition mondiale, du moins les chômeurs sortent le plus rapidement possible du chômage (voir l'analyse de la flexibilité et de la flexicurité dans cette page dédiée).

En Grande -Bretagne la stratégie de retour à l’emploi repose sur l’effort individuel, en particulier en matière de formation mais aussi de recherche d’emploi.

En Autriche, au Danemark, les stratégies reposent davantage sur une organisation et une gestion collective en matière de protection de l’emploi et du chômage.

- Les marchés transitionnels ont pour objectif d’éviter le chômage de longue durée disqualifiant les salariés qui en sont victimes en leur permettant de rester sur le marché du travail, surtout pour les moins qualifiés, ou d’y entrer plus facilement par le biais d’emplois temporaires qui assurent à leurs bénéficiaires un complément de formation et de qualification.

- On connaît le contenu de la flexisécurité danoise : centralisation des organismes de l’emploi et de l’aide sociale sous un seul ministère ; code du travail très allégé, très peu d’interventions de l’État dans la législation ; licenciement très facile pour les entreprises ; dialogue social développé entre patronat et syndicats puissants ; indemnisation du chômage dans des conditions avantageuses ; fortes incitations à reprendre un emploi pour le chômeur (obligations de formation, suivi, sanctions financières...)

On retrouve toutes ces idée dans des rapports publiés dès 2004 en France.Il s’agit de lever toute la réglementation contraignante pour les licenciements économiques mais avec la contrepartie de la prise en charge par l’entreprise qui licencie d’une partie du coût social du chômage.

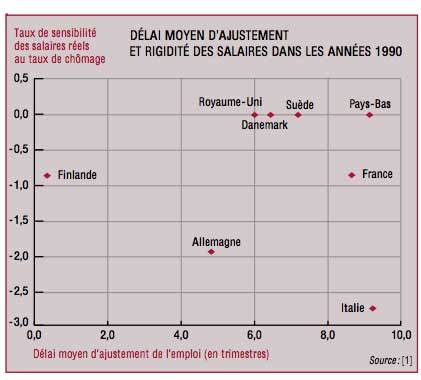

Il est important de noter que le modèle de flexisécurité porte sur l’emploi et pas sur les salaires. C’est là qu’intervient la discussion sur le degré de rigidité des négociations salariales car si l’analyse qui explique le chômage par le mauvais ajustement des salaires est valide, alors les pays qui ont la plus forte flexibilité salariale devraient avoir le plus faible taux de chômage. De ce point de vue les travaux publiés par l’OCDE ne confortent pas ce raisonnement.Le Royaume-Uni et le Danemark ont les plus faibles degrés de réglementation, pourtant les salaires y sont rigides à la baisse (la flexibilité salariale est pratiquement nulle) et les délais d’ajustement de l’emploi proches de la moyenne (6,5 trimestres).

Il est important de noter que le modèle de flexisécurité porte sur l’emploi et pas sur les salaires. C’est là qu’intervient la discussion sur le degré de rigidité des négociations salariales car si l’analyse qui explique le chômage par le mauvais ajustement des salaires est valide, alors les pays qui ont la plus forte flexibilité salariale devraient avoir le plus faible taux de chômage. De ce point de vue les travaux publiés par l’OCDE ne confortent pas ce raisonnement.Le Royaume-Uni et le Danemark ont les plus faibles degrés de réglementation, pourtant les salaires y sont rigides à la baisse (la flexibilité salariale est pratiquement nulle) et les délais d’ajustement de l’emploi proches de la moyenne (6,5 trimestres).

L’Italie et la France ont des niveaux de réglementation plus élevés, pourtant la flexibilité salariale y est plus forte en particulier en Italie, le pays le plus réglementé, selon l’OCDE, dans les années 1990.

Au total, le degré de réglementation du marché du travail, tel qu’il est analysé par l’OCDE, ne confirme pas l’hypothèse néoclassique de corrélation étroite avec la flexibilité de l’emploi et des salaires.

Ainsi, le Royaume-Uni, qui a connu la plus forte déréglementation de son marché du travail depuis les années 1980, en particulier avec la suppression du salaire minimum (rétabli à la fin des années 1990), ne présente pas une situation bien différente de celle de la France en matière de flexibilité des salaires et de l’emploi.

(3) Les négociations salariales peuvent se dérouler au niveau de l’entreprise, du secteur d’activité et/ou être menées au niveau national. Elles peuvent être plus ou moins coordonnées.

Selon l’analyse néoclassique, les pays où la négociation salariale est la plus décentralisée et la moins coordonnée devraient connaître un meilleur équilibre entre l’offre et la demande de travail, puisque ces pays seraient plus proches de la situation de concurrence. Un fort degré de centralisation et de coordination des négociations devrait conduire à des rigidités défavorables à l’emploi.

Selon l’analyse néoclassique, les pays où la négociation salariale est la plus décentralisée et la moins coordonnée devraient connaître un meilleur équilibre entre l’offre et la demande de travail, puisque ces pays seraient plus proches de la situation de concurrence. Un fort degré de centralisation et de coordination des négociations devrait conduire à des rigidités défavorables à l’emploi.

- Si le Royaume-Uni et les États-Unis semblent confirmer cette hypothèse. Par contre, le groupe des pays à négociation centralisée et coordonnée affiche pour beaucoup d’entre eux de bonnes performances en matière d’emploi (Autriche, Luxembourg, Danemark, Irlande, Norvège...).

- La situation semble plus défavorable pour les pays caractérisés par des modèles intermédiaires de négociation salariale. C’est le cas en particulier pour la France qui connaît un très faible degré de coordination des organisations syndicales et une tendance à renforcer la négociation au niveau de l’entreprise, tout en conservant des accords de branche.

- Ainsi les données concernant le chômage ne corroborent pas l’idée d’une supériorité d’un marché du travail concurrentiel pour améliorer la situation de l’emploi.

Lorsque les organisations syndicales coordonnent leurs actions, elles sont en mesure de peser davantage sur les négociations et évitent une concurrence qui les affaiblit. En même temps, les accords passés avec les représentants des employeurs ont un plus grand degré de légitimité, de visibilité, de durabilité. Le compromis a une plus grande stabilité, ce qui assure aux relations du travail un caractère plus prévisible.

Des négociations centralisées, en particulier au niveau national, permettent davantage de rendre les accords compatibles et équitables. Ils ont alors moins de risque d’être à tout moment remis en cause par un groupe particulier.

Le cas des grandes entreprises aux États-Unis (l’industrie automobile est l’exemple habituel) est intéressant à un double titre :

- la négociation porte à la fois sur les salaires et les effectifs

- elle intervient avec une périodicité assez longue (4 ans le plus souvent)

- Les accords de salaire sont fixés pour 4 ans et l’entreprise est ainsi à l’abri des variations conjoncturelles et des réactions des salariés, en contrepartie les salariés ont des garanties en matière de licenciement. Ces derniers sont parfaitement libres et peuvent intervenir sans délai mais avec une logique particulière : dernier entré - premier sorti.

Le salarié licencié bénéficie par ailleurs d’une priorité lors de la reprise des embauches.

C’est à partir de ce modèle que la théorie des contrats implicites a été construite : le contrat est en fait une convention portant sur les deux aspects évoqués, il est implicite parce que chaque partie poursuit un objectif prioritaire : l’employeur veut connaître à l’avance le coût du travail, les salariés veulent être relativement protégés contre les périodes longues de chômage.