Il est devenu banal aujourd’hui de critiquer l’utilisation de la croissance du PIB par habitant comme mesure du progrès ou du développement, pourtant cet indicateur reste la seule référence véritablement utilisée dans les centres de décisions politiques.

Cette vidéo exprime clairement quelques uns des reproches adressés au PIB. Ce clip, tourné au Canada et en Europe, montre qu’une croissance galopante peut mener à la ruine, que des catastrophes peuvent être bénéfiques pour l’économie, et que l’augmentation du PIB ne profite pas à tous.

Commençons par rappeler les critiques qui sont adressées au PIB.

Si la jeune femme de cette séquence était "employée de maison" rémunérée par le mari qui tond la pelouse, le PIB serait plus élevé... La solution parait donc simple : compter toutes les heures des différents travaux "domestiques" (ménage, préparation des repas, soins des enfants, accompagnement scolaire...) et les évaluer en appliquant les salaires horaires des différents corps de métier. L’énoncé de cette solution montre bien que ce n’est pas si simple (il faudrait aussi mesurer les activités domestiques que nous assumons pour nous mêmes - autoproduction et autoconsommation - par exemple quand je promène mon chien ou quand je prépare mon propre repas) et cela pose une autre question : l’échange (marchand ou non) est-il la seule forme d’activité économique, qu’en est-il du don ?

Si cette question vous intéresse vous pouvez lire deux articles de Claude Bordes sur son blog (L’Antisophiste) : Le don dont le texte résume librement le 1er chapitre d’un livre récent de l’anthropologue Alain Testart et Le don, l’échange non marchand et l’échange marchand qui reprend un texte du même auteur.

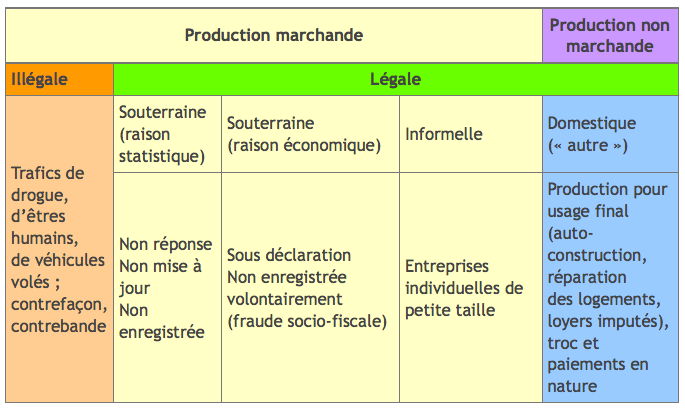

Par extension il faut rappeler que toute l’activité économique souterraine est ignorée. Le constat de cette incapacité à prendre en compte une large part de l’économie conduit parfois à des correction surprenantes comme dans le cas de la Grèce en septembre 2006 devenu magiquement plus riche de 25 % de PIB.

Classement des activités relevant de l’économie non observée

Source : BLades D. et Roberts [2002], « Measuring the Non observed economy », Statistics Brief, 5, novembre, OECD.

Les productions sont des flux qui traduisent les variations de certains stocks, par exemple les réserves en matières premières ou le patrimoine naturel, ainsi quand on "produit" une tonne de charbon en le sortant de la mine, on oublie de compter que le stock de charbon disponible pour l’extraction diminue d’une tonne. L’épuisement ou la dégradation de ces stocks ne sont comptabilisés que dans la mesure où il y a une intervention économique pour réduire cette dégradation ou cet épuisement (la lutte contre les incendies, ou contre la pollution maritime). La nature de la production est sans importance (système de valorisation par le prix ou la dépense). Les comptables nationaux sont conscients de cette limite importante et ils élaborent désormais des comptes de patrimoine et des comptes satellites pour mieux rendre compte des aspects non strictement économiques mais ces données ne sont pas ou peu diffusées publiquement.

Les comparaisons dans l’espace ne sont possibles que si on peut passer d’une monnaie à l’autre, mais les derniers ne reflètent pas forcément la parité des pouvoirs d’achat entre deux monnaies. Voir par exemple cet article pour comprendre les difficultés de comparaison des niveaux de vie.

Les comparaisons dans le temps sont elles aussi délicates parce que les prix des produits changent et cela pose deux problèmes : d’une part comme le niveau général des prix a tendance à augmenter (avec une quantité donnée de monnaie on achète une quantité moins grande de produits ce qui revient à dire que la monnaie perd du pouvoir d’achat) et d’autre part le système des prix se déforme car certains prix augmentent vite d’autres lentement et certains prix diminuent.

Pour corriger la variation du niveau général des prix il suffit de suivre les évolutions en volume te non plus en valeur mais cela pose le problème de la qualité de l’outil servant à mesurer l’évolution des prix et la récente polémique à propos de l’indice des prix invite à la prudence. Même si on accepte d’utiliser l’indice des prix pour "déflater" le PIB il faut mesurer l’ampleur de la correction : en 2006 le PIB a augmenté de 82 milliards d’euros en monnaie courante, mais sur ces 82 milliards, 45 traduisent simplement le fait que les prix ont augmenté : il s’agit donc d’une illusion d’enrichissement portant sur 45 milliards.

Pour corriger l’évolution des prix relatifs des produits (certains augmentent d’autres diminuent) il n’y a pas d’outil simple utilisé en comptabilité nationale, pourtant, ignorer cela c’est courir le risque d’une erreur de diagnostic comme par exemple pour l’appréciation de la "désindustrialisation" de l’économie française.

Tout ce qui précède constitue déjà un avertissement : il faut prendre le PIB pour ce qu’il est c’est-à-dire un indicateur imparfait permettant de mesurer la production. Mais la principale critique adressée au PIB est d’une autre nature : son évolution à long terme renseignerait mal sur la plupart des dimensions essentielles du développement humain, comme l’accès aux soins, à l’éducation, à un environnement sain, aux libertés personnelles et publiques, à la sécurité économique.

Pour le dire simplement ce qui est en cause ici ce n’est pas la croissance du PIB c’est le fait d’utiliser le taux de croissance du PIB pour mesurer non pas la production mais le développement humain.

L’INSEE publie désormais des indicateurs de développement durable. ces indicateurs sont disponibles dans les Fiches thématiques de L’économie française - Comptes et dossiers - Édition 2009.

Plusieurs organisations s’efforcent depuis longtemps de corriger cet indicateur, leur travail a été complété par la Commission sur la Mesure de la Performance Économique et du Progrès Social créée au début de 2008 sur l’initiative du gouvernement français. Voici les douze recommandations formulées par la commission Stiglitz pour mieux mesurer les performances économiques et le progrès social :

1. Pour mesurer le bien-être, regarder les revenus et la consommation. Le PIB mesure essentiellement la production marchande, ce qui fait un indicateur utile, mais il est souvent utilisé comme un indicateur de "bien-être économique", or les revenus peuvent décroître quand la production croit, et inversement.

2. Refléter la réalité "vue des ménages". Il faut prendre en compte les impôts, les intérêts d’emprunts mais aussi la valeur des services en nature fournis par l’Etat (éducation, santé...).

3. Refléter le patrimoine d’un pays. Faire en sorte que les pays disposent, à l’image des entreprises, d’un "bilan" (avec actif et passif), en plus de leur "compte de résultat".

4. Analyser comment sont répartis les revenus. S’éloigner de la référence au revenu moyen et lui préférer celle de revenu médian (celui de la personne au milieu si l’on sépare une population en deux groupes égaux).

5. Prendre en compte les activités non marchandes (garde des enfants par exemple) et ne pas se limiter à celles qui font l’objet d’une rémunération

6. Affiner les mesures chiffrées de la santé, de l’éducation, des activités personnelles.

7. Analyser en profondeur les inégalités et leur évolution Évaluer les inégalités entre catégories socio-économiques, mais aussi en entre sexes ou entre générations.

8. Qualité de la vie : qu’est-ce qui influe sur quoi ? Mettre en exergue les interactions entre les différents aspects de la vie grâce à des enquêtes d’opinion.

9. Proposer des indices statistiques chiffrés permettant de refléter les différentes dimensions de la qualité de vie.

10. Intégrer la dimension subjective dans les statistiques. Intégrer dans les statistiques des données reflétant l’évaluation que chacun fait de sa vie, de ses expériences, de ses priorités.

11. Intégrer la "soutenabilité" du bien-être. Cette recommandation doit permettre de répondre à la question : le niveau actuel de "bien-être" pourra-t-il être augmenté, ou au moins maintenu, pour les générations à venir ?

12. Développer un ensemble d’indicateurs environnementaux. Ils doivent en particulier permettre d’indiquer clairement dans quelle mesure nous nous approchons de seuils dangereux (hausse des températures de la planète ou épuisement des ressources mondiales de poissons par exemple).

Depuis plus d’une dizaine d’années, la sociologue Dominique Méda critique les insuffisances du PIB. Sur le site La Vie des Idées elle livre son analyse après la publication du rapport coordonné par Joseph Stiglitz, Amartya Sen et Jean-Paul Fitoussi.

Les vidéos sont en ligne à cette adresse.

Voir aussi le texte publié sur le site de l’IRES (Institut de recherches économiques et sociales) de l’Univesité catholique de Louvain, par Isabelle Cassiers et Géraldine Thiry dans le n°75 de Regards économiques (décembre 2009) sous le titre Au-delà du PIB : réconcilier ce qui compte et ce que l’on compte.