La politique monétaire fait de la variation de l'offre de monnaie (masse monétaire) par la Banque centrale, un moyen d'agir sur le niveau d'activité économique donc sur l'emploi et le chômage dans le modèle IS-LM à prix fixes, et sur le niveau des prix donc l'inflation dans le modèle OG-DG.

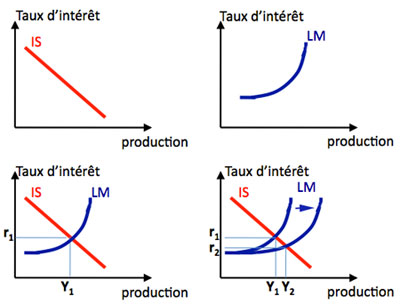

Rappels pour le modèle IS-LM.

La courbe IS décrit les combinaisons du taux d'intérêt et du revenu qui sont compatibles avec l'égalité entre l'épargne et l'investissement en économie fermée.

Elle est décroissante parce que (dans l'analyse keynésienne) l'investissement est, toutes choses égales par ailleurs,une fonction décroissante du taux d'intérêt.

La baisse du taux d'intérêt permet de mettre en place des investissements qui n'étaient pas réalisables avant et comme l'investissement est une composante de la demande, la production et le revenu augmentent (mécanisme multiplicateur).

La courbe LM décrit les combinaisons du taux d'intérêt et du revenu qui sont compatibles avec l'égalité entre l'offre et la demande de monnaie.

Elle est croissante parce que, toutes choses égales par ailleurs, et pour une masse monétaire donnée, lorsque le revenu augmente, la demande de monnaie à des fins de transaction et de précaution augmente ce qui nécessite une hausse du taux d'intérêt pour permettre une réduction de la demande de monnaie à des fins spéculatives.

Une augmentation de la masse monétaire se traduit, toutes choses égales par ailleurs, par un déplacement de la courbe LM vers la  droite.

droite.

Le déplacement de LM a deux effets sur la position d'équilibre : le niveau de production et de revenu augmente, et le taux d'intérêt diminue. On voit clairement sur ce graphique que si IS coupe LM sur sa partie horizontale, c'est-à-dire lorsque la diminution du taux d'intérêt n'a plus d'effet sur la demande de monnaie de spéculation, la politique monétaire ne modifie plus le niveau d'activité.

L'effet des politiques monétaires est d'autant plus grand que la demande de monnaie et l'investissement privé sont plus sensibles aux variations du taux d'intérêt.

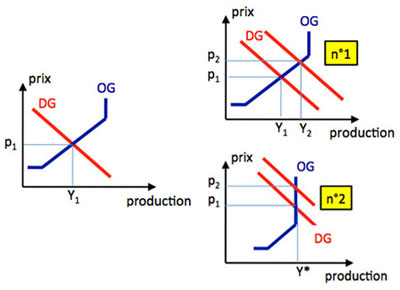

Rappels pour le modèle OG-DG.

Dans le modèle offre globale demande globale (OG-DG) Le niveau des prix est mis en relation avec celui de la production (ou du revenu).

La courbe de demande globale se déduit de l'équilibre sur le marché des biens et de la monnaie comme dans le modèle IS-LM mais en levant l'hypothèse des prix fixes. Le niveau des prix devient variable.

La demande globale est une fonction décroissante du niveau des prix.

Quand les prix augmentent, la quantité de monnaie mesurée en termes réels M/P diminue. La consommation baisse donc, par un effet d'encaisses réelles (les ménages ont un pouvoir d'achat moins élevé). Ils réduisent leur demande de monnaie pour le motif de transaction (qui dépend du revenu). Pour rétablir l'équilibre sur le marché de la monnaie, le taux d'intérêt augmente, ce qui réduit l'investissement. Par ailleurs, indépendamment de cet effet d'encaisses réelles, la hausse des prix réduit M/P et donc déséquilibre le marché de la monnaie. Là encore, le rééquilibrage se fait par le biais d'une hausse du taux d'intérêt, ce qui réduit l'investissement. La baisse de la consommation et de l'investissement conduisent ainsi à une baisse de la demande globale.

La courbe d'offre globale se construit à partir des équilibres du marché du travail, et des biens. Sur le marché du travail, le salaire réel dépend de l'emploi et comme la production dépend de l'emploi, la variation des prix affectant le salaire réel modifie l'emploi et par conséquent la production (l'offre globale).

L'offre globale est une fonction croissante du niveau des prix.

La courbe d'offre globale est constituée de trois parties correspondant à des horizons différents :

- à long terme l'offre globale est indépendante du niveau général des prix, et correspond au PIB potentiel de l’économie,

- à court terme si l'économie dispose de capacités de production inemployées (récession comme dans les hypothèses keynésiennes) la courbe est horizontale car lorsqu'il y a une faible utilisation du stock de capital et un chômage important il est possible d’accroître facilement la production sans élever les prix.

- lorsque la production se développe en réduisant le chômage et en utilisant davantage le capital, les tensions sur le marché du travail, entraînent une élévation progressive du niveau général des prix.

Une augmentation de la masse monétaire entraîne un déplacement de la courbe DG vers la droite. Le cas de figure montrant l'efficacité de la politique monétaire correspond au diagrammes n°1, lorsque la demande globale rencontre l'offre globale sur la partie croissante avec le niveau des prix. Dans ce cas la politique monétaire accomodante permet une augmentation de la production (réduction du chômage) mais elle s'accompagne d'une augmentation du niveau général des prix. Il ne faut pas oublier l'effet sur le taux d'intérêt qui n'apparait pas ici mais qui est implicite puisque la courbe de demande globale est déduite du modèle IS-LM.

Une augmentation de la masse monétaire entraîne un déplacement de la courbe DG vers la droite. Le cas de figure montrant l'efficacité de la politique monétaire correspond au diagrammes n°1, lorsque la demande globale rencontre l'offre globale sur la partie croissante avec le niveau des prix. Dans ce cas la politique monétaire accomodante permet une augmentation de la production (réduction du chômage) mais elle s'accompagne d'une augmentation du niveau général des prix. Il ne faut pas oublier l'effet sur le taux d'intérêt qui n'apparait pas ici mais qui est implicite puisque la courbe de demande globale est déduite du modèle IS-LM.

Lorsque la politique monétaire est mise en place à proximité immédiate du plein emploi, ce qui peut se produire si les pouvoirs publics pensent que le chômage observé est conjoncturel alors qu'il est en réalité structurel, le déplacement de la courbe de demande globale ne peut pas avoir d'effet sur la production. La seule conséquence de cette politique est une augmentation du niveau général des prix. C'est ce que montre le diagramme n°2. Le même résultat est obtenu si le marché du travail est parfaitement flexible et/ou si les anticipations des agents (producteurs et salariés) sont parfaites.

Le plus souvent la politique monétaire est utilisée pour lutter contre l'inflation, elle prend donc la forme d'une réduction de la quantité de monnaie en circulation et d'une augmentation des taux d'intérêt. La demande globale se déplace vers la gauche (passage de 2 à 1 sur les diagrammes) et elle permet de réduire l'inflation mais en réduisant le niveau de l'activité ce qui est une source d'augmentation du chôamge.