Si le chômage est a priori relativement facile à définir parce qu’il est la situation des personnes ayant l’âge de travailler qui cherchent un emploi mais qui n’en trouvent pas, les transformations des formes d’emplois fragilisent cette définition. Il faut aussi s’interroger sur la nature des emplois : le chômage mesuré doit-il être corrigé en prenant en compte les dispositifs d’aide à l’emploi et le traitement social du chômage ?

Selon le Bureau international du travail (BIT), les chômeurs - population sans emploi à la recherche d'une emploi PSERE - sont les personnes âgées de 15 à 64 ans :

Selon le Bureau international du travail (BIT), les chômeurs - population sans emploi à la recherche d'une emploi PSERE - sont les personnes âgées de 15 à 64 ans :

- sans emploi pendant la semaine de référence (ne pas avoir travaillé une heure) ;

- disponibles pour travailler, c’est-à-dire pour commencer une activité en tant que salarié ou non-salarié dans un délai de deux semaines suivant la semaine de référence ;

- à la recherche active d’un emploi, c’est-à-dire qui avaient entrepris des démarches spécifiques en vue de trouver un emploi salarié ou non salarié pendant une période de quatre semaines se terminant à la fin de la semaine de référence, ou qui avaient trouvé un travail à commencer plus tard, c’est-à-dire dans une période maximale de trois mois.

En France, le Pôle emploi recense, à la fin de chaque mois, les demandes d'emplois en fin de mois DEFM, sont les demandeurs d'emploi inscrits dont la demande n'a pas été satisfaite. Il s'agit d'une mesure administrative du chômage.

La mesure de base est constituée, depuis mars 2009, par les demandeurs d'emploi en fin de mois de catégorie A, la DEFM catégorie A :

- personne sans emploi (n'ayant pas exercé aucune activité) et inscrite à Pôle emploi,

- immédiatement disponibles,

- à la recherche d'un emploi (tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi).

Cette définition qui sert de base aux annonces médiatiques des chiffres officiels du chômage est très restrictive et il convient de prendre en compte aussi les autres catégories de s DEFM comme le montre le graphique ci-contre (France métropolitaine) :

- Les catégories B et C sont des personnes sans emploi ayant eu dans le mois une activité réduite (moins de 78 heures) ou longue (plus de 78 heures) qui recherche activement un emploi.

- Les catégories D et E sont également des demandeurs d'emplois qui sont provisoirement occupés, soit parce qu'ils sont en formation, soit parce qu'ils "bénéficient" d'un contrat aidé.

Alors, 4,5 millions de chômeurs ou 2,7 millions annoncés officiellement pour la France en 2009 ?

Une autre manière de prendre conscience de cette difficultés consiste à examiner les différentes situations d'activité. Les données pour la période 1974-2006 montrent que jusqu'en 1997 l'emploi non aidé n'a pas beaucoup varié, alors que le chômage, et les emplois liés au traitement social du chômage (emplois aidés, préretraites, dispenses de recherche d'emplois, stages) ont nettement augmenté.

Une autre manière de prendre conscience de cette difficultés consiste à examiner les différentes situations d'activité. Les données pour la période 1974-2006 montrent que jusqu'en 1997 l'emploi non aidé n'a pas beaucoup varié, alors que le chômage, et les emplois liés au traitement social du chômage (emplois aidés, préretraites, dispenses de recherche d'emplois, stages) ont nettement augmenté.

L’INSEE a fait le point en octobre 2009 (INSEE Première n°1260). Le décompte permet de repérer en 2007 en France métropolitaine, 2,9 millions de personnes sans emploi et souhaitant travailler. Dans cette population il y a 2,1 millions de chômeurs au sens du BIT et donc 800 000 inactifs. Cette différence vient du fait que ces inactifs qui souhaitent travailler soit ne sont pas disponibles pour le faire à brève échéance, généralement pour des raisons familiales ou personnelles, soit sont disponibles mais ne cherchent pas "activement" un emploi au sens du BIT. Comme il y a aussi plus de 1,4 million de personnes en situation de sous-emploi (majoritairement elles ont un emploi à temps partiel, souhaitent travailler davantage et sont prêtes à le faire). Dans ce groupe il y a 560 000 personnes qui souhaitent également changer d’emploi, ou en avoir un supplémentaire.

Parmi ceux et celles qui ont un emploi, sans être dans une situation de sous-emploi, 1,6 million de personnes souhaitent en changer, .

Au total donc il y avait donc en 2007 près de 6 millions de personnes concernées par un "problème d’emploi ou/et de chômage". Ces chiffres sont bien entendu dépassé actuellement (mars 2011) compte tenu de la dégradation entrainée par la récession. Le halo du chômage n'a pas disparu.

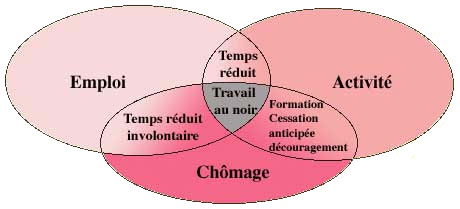

Il faut préciser les composantes de ce halo du chômage.

Le travail à temps réduit apparaît dans le cas d'emploi précaire ou exercé à temps plein mais de manière discontinue (travail saisonnier, travail intérimaire, CDD).ou encore exercé à temps partiel, c'est-à-dire dont les horaires sont inférieurs à la durée légale ou conventionnelle du travail.

Le temps réduit peut-être choisi ou subi.

Le temps partiel subi correspond à des situations où les individus travaillent involontairement moins que la durée légale (ou conventionnelle) dans leur activité et sont à la recherche d'un emploi supplémentaire. C'est aussi le cas pour le chômage partiel ou technique en cas de fluctuations temporaires du niveau d'activité. Les salariés conservent leur contrat de travail mais touchent une proportion de leur salaire (en général 50%) en ayant une activité réduite voire nulle. Cette mesure évite ou retarde les licenciements.

Si on ajoute les effectifs à temps partiel subi et ceux du chômage partiel on mesure le sous-emploi qui ajouté à l'effectif des chômeurs donne le non-emploi.

Quant aux personnes qui se sont retirés du marché du travail mais qui sont désireuses de trouver un emploi elles alimentent le halo du chômage.

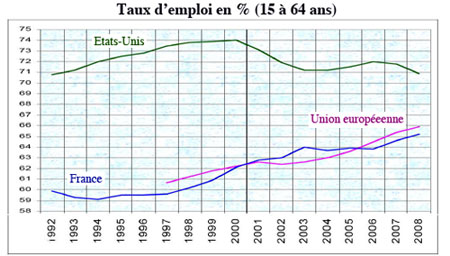

De nombreux économistes préfèrent recourir à la notion de taux d’emploi plutôt qu’à celle de taux de chômage.

Le taux d’emploi est le rapport du nombre d’emplois à la population totale, ainsi le taux d'emploi pour la population en âge de travailler est le complément à 100 % du taux de chômage.